Das Straßenbahnmodell zeigt eine Weiterentwicklung eines Wagentyps, welcher ab dem Jahre 1927 gebaut und von der Berliner Verkehrs-Gesellschaft (BVG) Mitte der 1930er Jahre in Dienst gestellt wurde. Bei dieser ursprünglich mit Schützensteuerung ausgerüsteten und daher als "Schützenwagen" bezeichneten Bauart handelt es sich um eine Serie von 300 Mitteleinstiegs-Triebwagen, die bis 1929 an die Berliner Straßenbahn-Betriebs-GmbH, einer Vorgängergesellschaft der BVG, geliefert worden war. Wegen schwerer konstruktiver Sicherheitsmängel der Bremsausrüstung musste die komplette Serie 1931 aus dem Betrieb genommen werden.

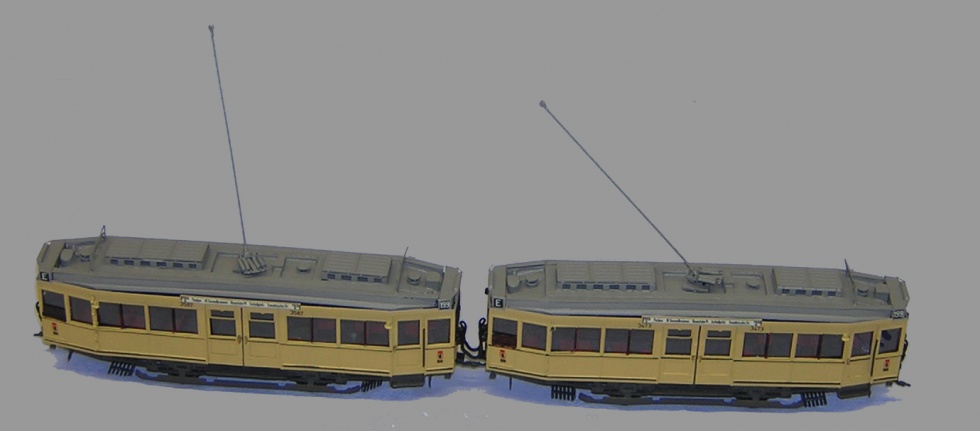

Ende 1935 baute die BVG fünfzig dieser Schützenwagen zu Triebwagen Typ TM 34 mit Einfachsteuerung um. Zu der Doppeltür in der Mitte erhielten die Wagen vorne rechts eine zusätzliche Endeinstiegstür. Weitere 194 Schützenwagen wurden bis 1936 so umgebaut, dass zwei Triebwagen von einem Fahrstand aus gesteuert werden konnten. Dieser Wagentyp erhielt die Bezeichnung Typ TM 36. Das gezeigte Modell des Typs TM 36 verweist auf die Linienführung 199, die vor dem Zweiten Weltkrieg vom Pankower Straßenbahnhof Nordend nach Marienfelde-Daimlerstraße führte.

Unmittelbar nach Beendigung der Kämpfe begann die sowjetische Besatzungsmacht unter der Führung des ersten Stadtkommandanten Nikolai Bersarin am 13. Mai 1945 damit, das zerstörte Straßenbahnnetz wieder in Betrieb zu nehmen. Mit dem Befehl Nr. 6 zur Wiederinbetriebnahme von zwölf Straßenbahnlinien wurde vom 18. Mai bis 25. Juli damit begonnen, auch die Linie 199 mit veränderter Linienführung wieder in Betrieb zu nehmen. Wie auf dem Dach des Modells vermerkt, führte die Strecke von Pankow über Gesundbrunnen, Rosentaler- und Schlossplatz bis zur Französischen Straße. Anfang August 1945 wurden die Verkehrslinien entsprechend der Sektorengrenzen in Ost und West aufgeteilt. Es entstanden zwei getrennte Unternehmen: die BVG-West mit 36 Linien und die BVG-Ost mit 13 Straßenbahnlinien. Am 15. Januar 1953 wurde der Straßenbahnverkehr, der bis dahin über die innerstädtischen Sektorengrenzen verlief, eingestellt. Die Fahrgäste sahen sich von da an gezwungen, an den Sektorengrenzen in die Fahrzeuge der jeweils anderen Gesellschaft umzusteigen.

Seit der Errichtung der Berliner Mauer am 13. August 1961 gab es zwei unterschiedliche Personentransportunternehmen in einer geteilten Stadt; im Jahre 1969 wurde aus der BVG-Ost der VEB Kombinat Berliner Verkehrsbetriebe (BVB). Die Linie 199 verschwand und zwischen den Berliner Stadtbezirken Mitte und Pankow verkehrten nun die Linien 22 und 46.

Am 1. Januar 1991 fand mit sofortiger Wirkung die Fusion der beiden städtischen Verkehrsunternehmen BVB (Ost) und BVG (West) zur BVG statt.

en